お知らせ

- 2026年1月16日

- 節分祭(2月3日)のご案内

- 2025年12月16日

- 初詣のご案内

御由緒

御祭神

- 小千命

- 別名 孝霊天皇御孫小千御子

- 応神天皇

- 別名 品陀和気命

- 仲哀天皇

- 別名 帯中日子命

- 神功皇后

- 別名 息長帯日賣命

- 日賣大神

- 別名 多岐津姫命

多岐理姫命

市杵島姫命

の三女神

沿革

孝霊天皇の御孫である小千命(当社主祭神)が伊豫の國造として御在任中、兇賊がこの地に襲来して住民を困らせていました。そこで、小千命は、白人城で兇賊を平定され、白人城のあったこの地は、勝ち戦にあやかり勝岡と名付けられました。

凶賊平定から約百年後、小千命に大きな恩恵を賜った地元の住民が、現在の太山寺町の中野山に白人宮を造営し、小千命をお祀りするとともに、凶賊を平定した8月7日を祭日と定め、お祭りをしました。伊豫の國において祭日を定めたのは当社が最初であり、このお祭りが終わるまで、伊豫の國では他のお祭りができなかったと伝えられています。

しかし、白人宮に小千命をお祀りして約千年後、戦火により、白人宮の神殿、社記、宝物がすべて焼失しました。私たちの先祖は、白人宮の焼失を惜しみましたが、由緒深い勝ち戦の城跡である勝岡の現在地に遷宮し、同時に宇佐神宮から八幡神(応神天皇、仲哀天皇※1、神功皇后、日賣大神)を勧請(お遷し)して勝岡八幡宮として崇拝し続けました。

その後、勝岡八幡神社に改称し、現在にいたります。

※1 仲哀天皇は、宇佐神宮の御祭神ではありませんが、応神天皇の父であり、小千命の大伯父にあたるため、御祭神としてお祀りしたと思われます。

| 西暦 | 和暦 | |

|---|---|---|

| 270~310年 | 応神天皇御代 | 小千命が凶賊を平定 |

| 391年 | 仁徳天皇79年 | 太山寺町中野山に白人宮を造営 小千命を奉斎 |

| 1429年~1441年 | 永享年間 | 戦火により白人宮焼失 |

| 1469年~1487年 | 文明年間 | 勝岡の現在地に遷宮 宇佐神宮より八幡神を勧請 勝岡八幡宮に改称 |

| 1870年 | 明治3年 | 勝岡八幡神社に改称 |

御祈祷

社殿での御祈祷

- 安産

- 古くから懐妊5ヶ月目の戌(いぬ)の日を選んで「着帯の祝い」をする風習があります。犬が安産であるので、それにあやかってのことと言われています。着帯の祝いをするとともに、安産祈願をしましょう。

戌の日カレンダー(令和8年)

1月 12日(月)24日(土) 2月 5日(木)17日(火) 3月 1日(日)13日(金)25日(水) 4月 6日(月)18日(土)30日(木) 5月 12日(火)24日(日) 6月 5日(金)17日(水)29日(月) 7月 11日(土)23日(木) 8月 4日(火)16日(日)28日(金) 9月 9日(水)21日(月) 10月 3日(土)15日(木)27日(火) 11月 8日(日)20日(金) 12月 2日(水)14日(月)26日(土) - 初宮詣(お宮参り)

- 誕生後初めて氏神様にお参りすることを初宮詣といいます。誕生させていただいたことへの感謝と今後の成長を願って、男子は31~32日目、女子は32~33日目頃にお参りする風習があります。

神様への初めてのご挨拶ですので、100日目ぐらいまでを目途にお参りしましょう。 - 七五三

- 男児は3歳と5歳、女児は3歳と7歳で、11月15日に晴れ着をまとって氏神にお参りして、成長を感謝し今後の無事な成育を祈願する風習があります。11月15日の日取りは、5代将軍徳川綱吉の子の髪置祝いが行われた日を前例にしているとも言われていますが、近年では時期を問わず御祈願される方が多くなっています。

七五三に当たるお子様(令和8年)

儀式 数え歳 満年齢 7歳(女児)帯解 令和2年生 平成31年/令和元年生 5歳(男児)袴着 令和4年生 令和3年生 3歳(男女児)髪置 令和6年生 令和5年生 - 厄祓い(厄年・祝年の方のお祓い)

- 厄年の年齢は、ちょうど肉体的な変調をきたしやすく、家庭的にも対社会的にも転機を迎えやすい時期で、古来、災難が多く慎むべき年とされています。厄払いはその歳にあたった人が神社に参詣して、厄除けのお祓いを受け、災難から身を護ろうとするものです。前厄、本厄、後厄の年ではそれぞれ御祈祷を受け、慎みの心をもって過ごすことが大切です。

また、祝年には、人生の大事な節目の年に達したことを祝い、その後の人生の無病息災・健康長寿を祈願しましょう。厄年・祝年(令和8年)

男 女 数え年 生まれ年 数え年 生まれ年 前厄 24歳 平成15年 18歳 平成21年 本厄 25歳 平成14年 19歳 平成20年 後厄 26歳 平成13年 20歳 平成19年 前厄 41歳 昭和61年 32歳 平成7年 本厄 42歳 昭和60年 33歳 平成6年 後厄 43歳 昭和59年 34歳 平成5年 前厄 36歳 平成3年 本厄 37歳 平成2年 後厄 38歳 平成元年 前厄 60歳 昭和42年 60歳 昭和42年 本厄 61歳 昭和41年 61歳 昭和41年 後厄 62歳 昭和40年 62歳 昭和40年 数え年 生まれ年 還暦 61歳 昭和41年 古希 70歳 昭和32年 喜寿 77歳 昭和25年 傘寿 80歳 昭和22年 米寿 88歳 昭和14年

- 家内安全

- 交通安全(車のお祓い)

- 合格祈願、病気平癒 他

祈祷料 祈祷料8千円より ※七五三は5千円より、交通安全は1万円より

出張祭典

- 地鎮祭

- ご自宅の新築工事や土木工事を始める前に行うお祭りで、土地の神様に工事の安全と守護を祈願します。

- 家祓い、井戸祓い

- 神棚奉斎、解体清祓、式年祭 他

祈祷料3万円より

ご祈祷のご予約

TEL (089)978-1123御朱印

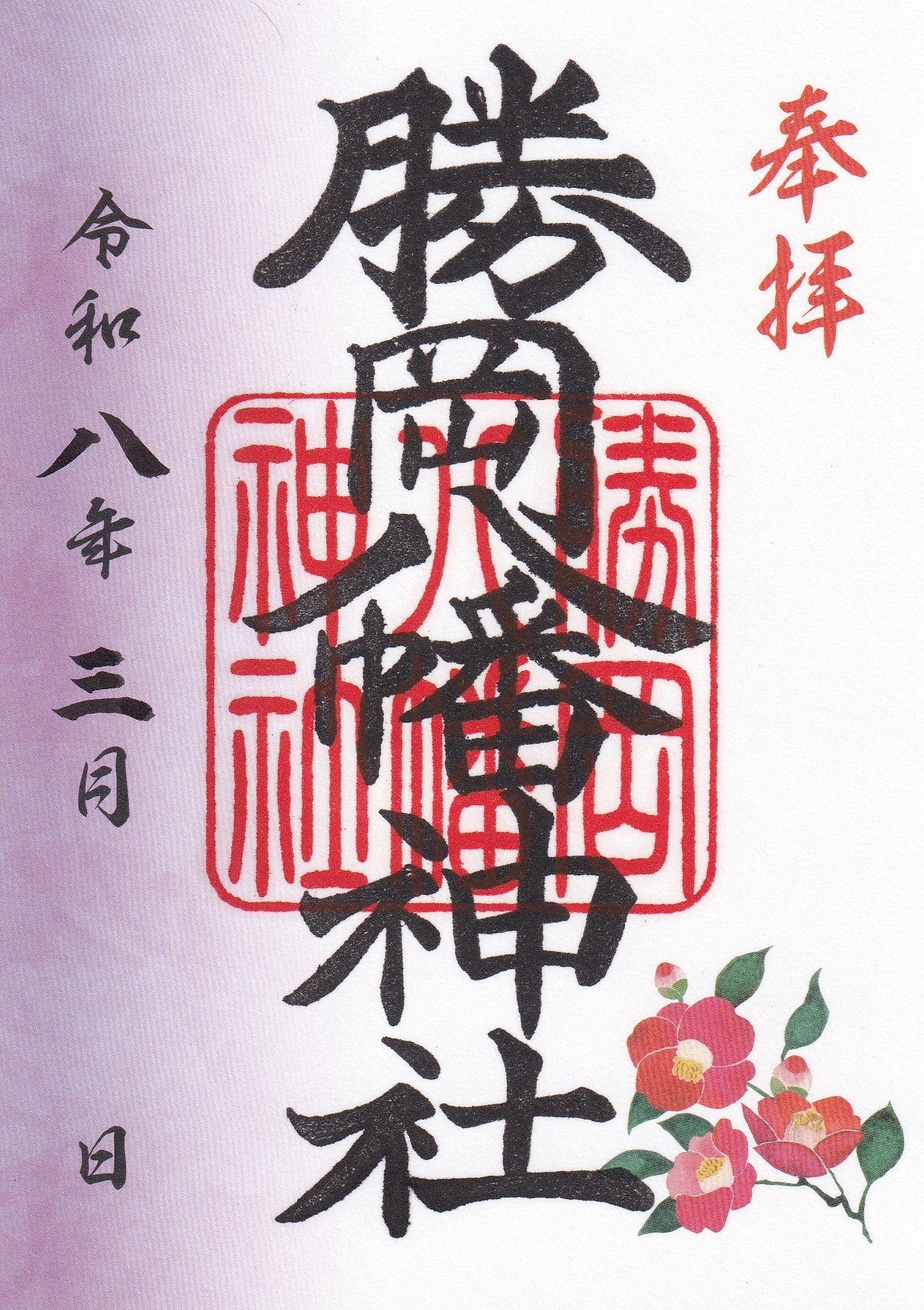

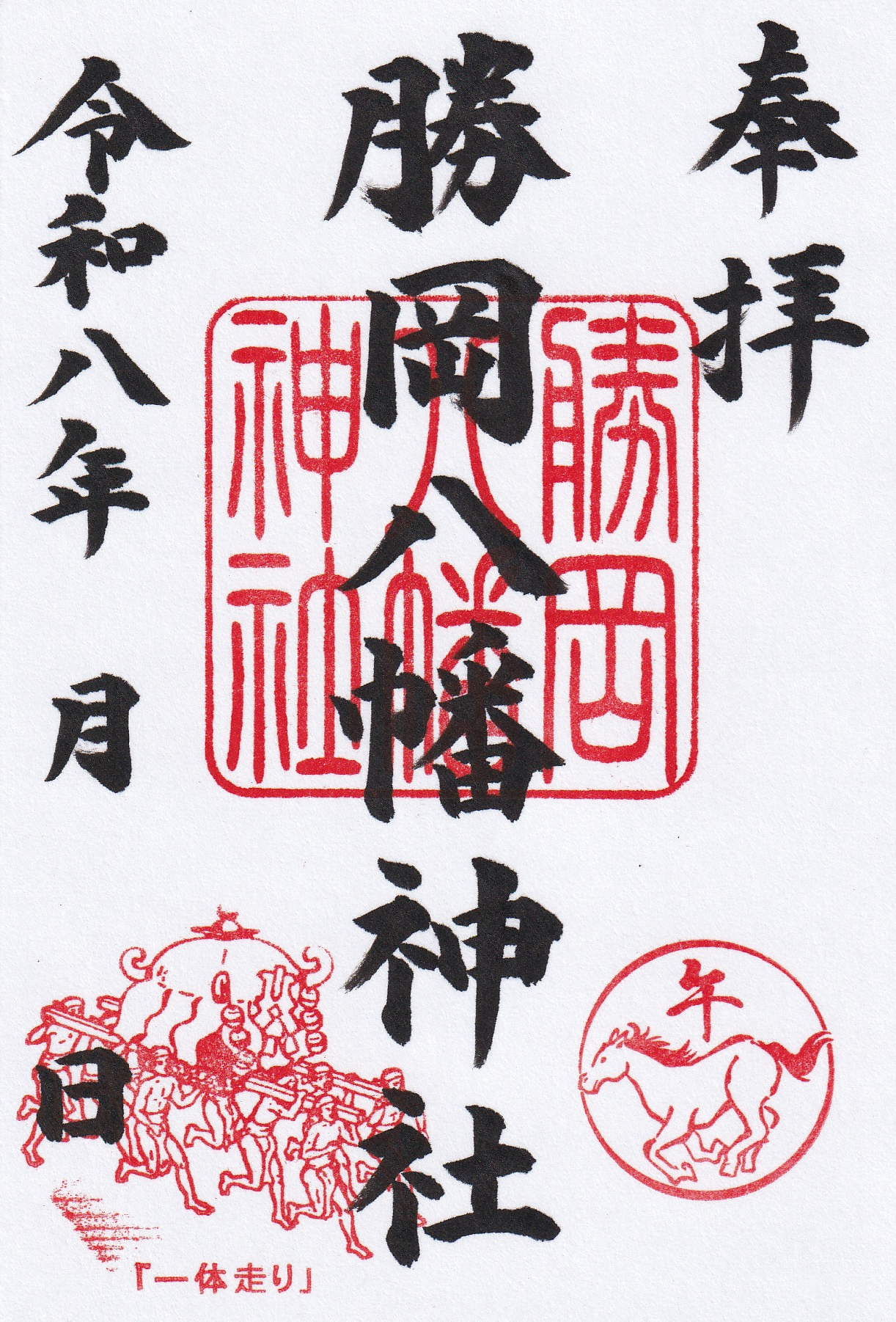

神様とのご縁を結んだ証

月替わりの御朱印

3月限定御朱印

初穂料 500円(書き置きのみ)

3月の御朱印には、赤い椿の花が描かれています。また、当社の境内には、あちらこちらに椿の木が植えられています。

この時期、緑の鎮守の森には、赤やピンクの可憐な花が咲き、訪れる人を和ませてくれます。

通常の御朱印

初穂料 500円(直書き・書き置き)

御朱印帳にお書入れしています。

※お正月やお祭りの期間はご対応できない日があります。

受付・頒布時間

午前9時~午後4時

※出張祭典等で不在の場合もあります。事前に在否を確かめたい方は、お電話にてご連絡ください。

受付・頒布場所

境内の御札所、又は宮司宅の御札所

※宮司宅御札所は石段の踊り場から坂を下りた所にございます。

年中行事

- 1月1日歳旦祭新年を祝い皇室の弥栄と国の益々の発展を祈るとともに、氏子崇敬者と地域社会の平和と繁栄を祈り元旦に行われるお祭りです。

- 2月3日節分星祭厄祓いや星祭の神事、福豆・餅まきを行っています。

- 2月11日建国祭神武天皇が即位した建国の日・2月11日に際して、皇室の繁栄と国の益々の発展を祈るお祭りです。

- ―祈年祭稲の豊穣をはじめあらゆる産業の発展、国力の充実を祈る祭典です。

- 7月31日夏越祭茅草で作られた「茅の輪」をくぐる事によって半年間の罪や穢れを祓うお祭りです。

- 10月5日例大祭1年に1回行われる神社において最も重要な祭典です。

- 10月7日秋季大祭 「一体走り」「川狩り」御神体が神輿にお遷りになり、氏子地域を巡幸します。(6時宮出し・7時半一体走り)

- 11月23日新穀感謝祭五穀豊穣を感謝し、氏子崇敬者からその年の新米が御神前に奉納され、農業をはじめとする諸産業の益々の発展を祈念する祭典です。

一体走り・川狩り

一体走りについて

平城京の時代、当社は朝廷から厚く尊崇され、宮号として菊花の紋章を賜っておりましたので、特産品である食塩を朝廷へ献上していました。その際、和気浜沖に停泊する御用船へ食塩を運ぶために、裸の若者が神輿や辛櫃を担いで遠浅の海を走り渡っていたことが一体走りの起源だといわれています。1754年(宝暦4年)8月の『和気郡代官所日記』には、「勝岡八幡宮宮出走込み」という記述があり、この行事は、「走込み」として、古くから行われていたことが窺えます。

現在では、宮出し後、裸に鉢巻・襷・褌姿の神守(氏子各地区の青年約10人からなる担ぎ手)が、それぞれの神輿を担いで参道100m余りを疾走する神事として継承されています。このとき、神輿を上下左右に揺らさずに走ることが美しいとされており、7体の神輿はその美しさを競います。

1973年(昭和48年)から松山市指定無形民俗文化財に登録されています。

川狩りについて(安城寺町)

川狩りとは、安城寺町の青年頭取と神守が褌姿になり、神輿を久万川に担ぎ入れ、洗い清める神事です。安城寺町の神輿は、集落の渡御が終わると、川狩りを行ってから宮入りします。

川狩りの起源は明らかではないものの、「昔、安城寺町から神輿で御神体を当社にお運びしようとした際、何度試みても石段を上がることができず、思案の末、川で神輿を洗い清めたところ、易々と石段を上がることができた」という伝承が残っています。川狩りは、古来より連綿と続いていましたが、斎場である久万川の汚染に伴い、1967年(昭和42年)から中止されていました。しかし、復興を願う氏子崇敬者の尽力によって、2000年(平成12年)、久万川の畔に新しい川狩り斎場が整備され、現在も受け継がれています。

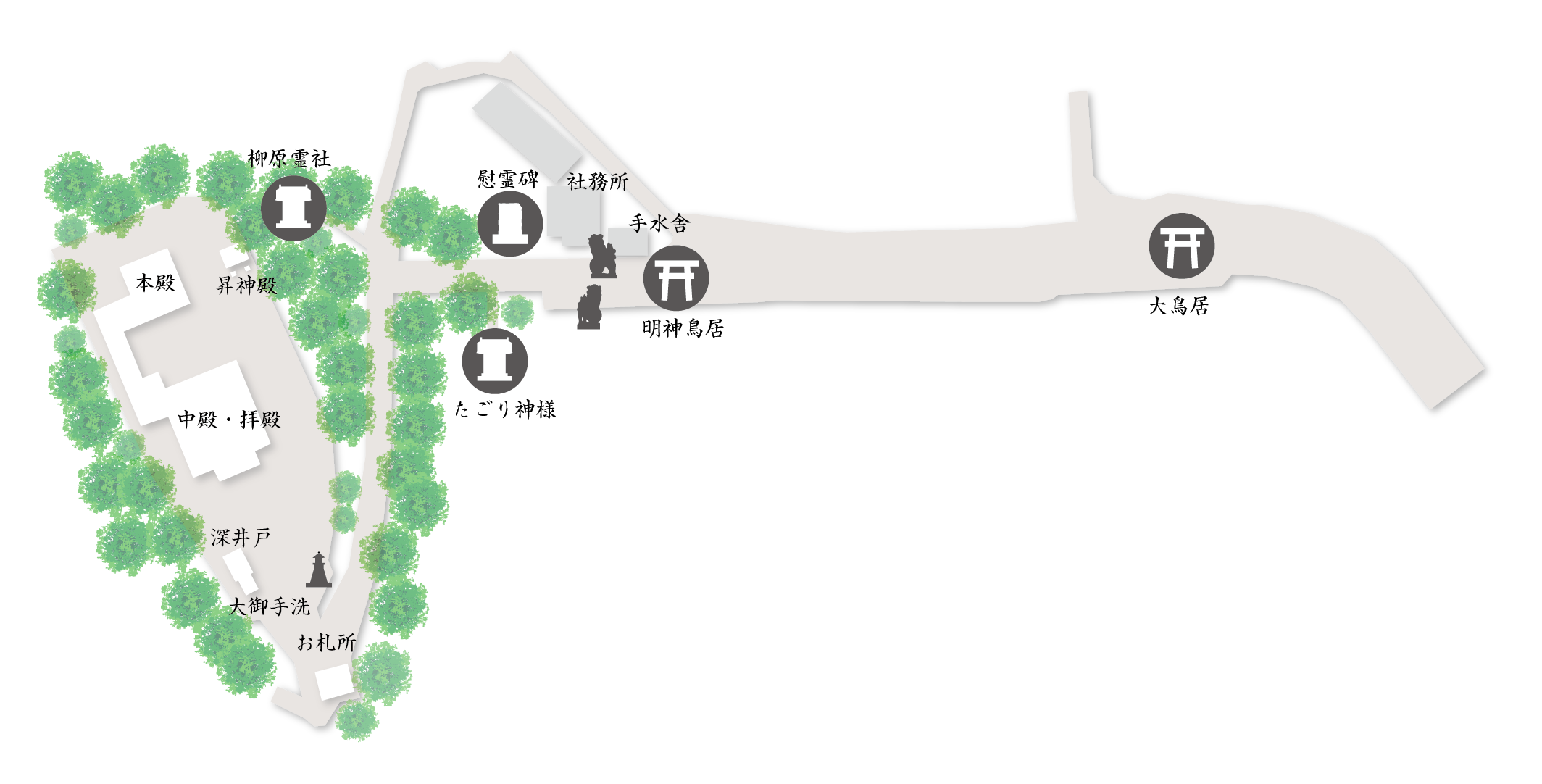

境内案内

本殿

1898年(明治31年)造営。小千命をはじめ、応神天皇、仲哀天皇、神功皇后、日賣大神が祀られています。

中殿・拝殿

1900年(明治33年)造営。こちらで再拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)の作法にて、ご参拝ください。

柳原霊社

1982年(昭和57年)建立。1697年(元禄10年)〜1882年(明治15年)まで、七代に渡って当社に奉仕した柳原家の神職の御霊が祀られています。

たごり神様

1982年(昭和57年)建立。元々は町内の民家にある祠でしたが、風邪でたごり(咳き込み)が止まらない孫のためにお祖母さんが3日間お参りを続けると治ったことなどから、境内地に遷され、病気平癒の神様として祀られています。

慰霊碑

1973年(昭和48年)建立。日露戦争、大東亜戦争の戦没者266柱が祀られています。

明神鳥居

1856年(安政3年)再建。1697年(元禄10年)に建立された初代鳥居が1854年(安政元年)の地震により倒壊した後、この鳥居が建立されました。

大鳥居

1985年(昭和60年)建立。建立当時は西日本で最も大きな鳥居といわれていました。

境外末社

白石龍神社について

御祭神

豊玉姫命 彦火々出見尊 豊玉彦命

御由緒

古くから五穀漁業の神として厚く尊崇され、諸普請は郡方が行い、大祭をはじめとする祭祀は郡代官が出張して奉行したといわれています。

鎮座地

〒791-8081 愛媛県松山市高浜町6丁目字白石1862